|

Newsletter, 6. April 2024

Gedenken an Zenzl Mühsam, Frühanarchismus, La Boétie

|

|

|

|

Liebe Freund:innen der Gustav Landauer Initiative,

unser letzter Newsletter liegt einige Zeit zurück; einige von uns waren länger offline, den Februar haben wir übersprungen und den März auch nicht ganz geschafft. Diesen Monat haben wir nun wieder eine Sammlung von kleinen Neuigkeiten, Rezensionen und Veranstaltungshinweisen zusammengetragen, die wir mit euch teilen wollen.

Anlässlich des 140. Geburtstages von Kreszentia (Zenzl) Mühsam wurden zwei Gedenkplatten eingeweiht, in Frankfurt findet ein Workshop über Étienne de La Boétie und Gustav Landauer statt, das Netzwerk für Kommunalismus im deutschsprachigen Raum hat ein Vernetzungstreffen organisiert, es gibt einen nachträglichen Gruß aus St. Imier und die GLI bietet, mit dem wärmer werdenden Wetter, auch wieder Führungen an.

Außerdem findet ihr eine längere Rezension des „Anarchistischen Lesebuches“ in 2 Bänden, das letztes Jahr anlässlich des 175. Jahrestages der Märzrevolution erschienen ist.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Eure Gustav Landauer Initiative (GLI)

Wir freuen uns, wenn diese Informationen auch an Freunde weitergeleitet werden. Dazu bitte diesen Button nutzen:

|

|

|

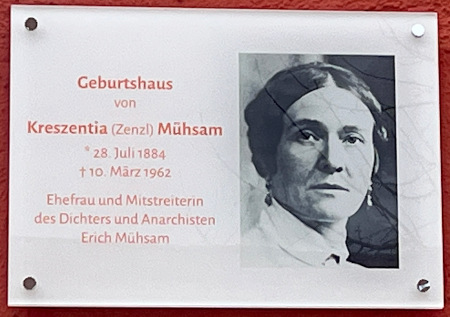

Zwei Gedenktafeln für Zenzl Mühsam

Am Mittwoch, den 20. März um 14 Uhr, wurde in der Binzstraße 17 in Berlin-Pankow auf Initiative der AG Spurensuche des Frauenbeirats Pankow eine Gedenktafel eingeweiht. Sie ist Zenzl Mühsam gewidmet, die von Oktober 1955 bis zu ihrem Tod am 10. März 1962 hier wohnte. Schon vorher existierte an diesem Ort eine solche Tafel, die jedoch von Unbekannten immer wieder beschmiert wurde und im Sommer 2022 über Nacht verschwand.

Auch im bayerischen Ort Haslach, Gemeinde Au in der Hallertau, erinnert seit Ende Februar dieses Jahres eine Gedenktafel am ehemaligen Gasthaus der Familie Elfinger an Zenzl Mühsam, die dort einen Teil ihrer Kindheit verbrachte, bevor sie 1896 mit ihrer Familie nach München zog. Die Tafel hat der jetzige Besitzer des Hauses anfertigen lassen.

Zenzl Mühsam, geb. Elfinger, (1884–1962) war die Ehefrau des anarchistischen Schriftstellers Erich Mühsam. Ab Ende 1918 beteiligte sie sich zusammen mit ihm aktiv am Münchner Revolutionsgeschehen und setzte sich während seiner Festungshaft von 1919 bis 1924 unermüdlich für die inhaftierten Revolutionäre ein. Nach der Ermordung ihres Mannes im KZ Oranienburg 1934 machte sie es sich zur Lebensaufgabe, sein umfangreiches Werk zu retten, indem sie es zuerst nach Prag und später nach Moskau holen ließ. Sie verbrachte nahezu 20 Jahre in sowjetischen Straflagern und in der Verbannung, bis sie 1955 in die DDR ausreisen durfte. Ein Teil von Mühsams Nachlass wurde als Mikrofilm an die Akademie der Künste nach Ostberlin überstellt.

^ nach oben (Inhaltsverzeichnis)

|

|

|

Kommende Veranstaltungen

Datum: Donnerstag, 18. April 2024

Zeit: 19:30 Uhr

Ort: dialog 101 ● Heinrich-Heine-Straße 101 ● 10997 Berlin - Kreuzberg ● U8 Heinrich-Heine-Straße

Gustav Landauer hat auf vielen Gebieten Impulse für eine Gesellschaft gegeben, die auf Selbstbestimmung und Freiheit beruht: für freie Kunst und Kultur, für eine auf Motivation beruhende Pädagogik, für Konsumgenossenschaften, selbstbestimmtes Wohnen und umfassende politische Mitwirkung. Landauers Wirkstätten befanden sich insbesondere in Kreuzberg und Mitte: von den Versammlungssälen der Arbeiter:innenbewegung, über das Experimentaltheater der Volksbühne in der Köpenicker Straße bis hin zum ersten „Ökoladen“ in der Redaktion des „Sozialist“ in der Wrangelstraße.

Am 12.12.2018 beschloss die BVV die Errichtung eines Denkmals für ihn in Kreuzberg. Wir berichten über den Fortgang des Denkmalprojekts und über dessen Stellung in der städtischen Erinnerungslandschaft.

Datum: Montag, 22. April 2024

Zeit: 13:30 bis 19:00 Uhr

Ort: Institut für Sozialforschung ● Senckenberganlage 26 ● 60325 Frankfurt a. M.

Anmeldung erbeten, siehe Website

Eine Onlineteilnahme an der Veranstaltung ist möglich.

Auf was und gegen wen richtet sich politische Befreiung? Wie formiert sich das Zusammenleben und auf welche kritischen Ressourcen kann die revolutionäre Gemeinschaft zurückgreifen? Wie kann die Revolution diejenigen Kräfte freisetzen, die bislang die Herrschaft gestützt haben, und wie sich zur eigenen Vergangenheit ins Verhältnis setzen, um einen neuen Anfang zu setzen?

Im Workshop wird es um Anti-Politik, "Die Revolution" (1907) und Landauers Auseinandersetzung mit Étienne de La Boétie gehen.

Referentinnen u.a.: Anatole Lucet und Libera Pisano

Datum: Montag, 25. April 2024

Zeit: 19:30 Uhr

Ort: online

Anmeldung erbeten, mehr Infos siehe https://kommunalismus.org

In der Linken herrscht eine augenscheinliche Orientierungslosigkeit. In der breiteren Wahrnehmung gibt es nur die Option, sich zwischen den Polen Reformismus und autoritärer Kommunismus zu entscheiden. Für viele ist diese Alternative aus guten Gründen unattraktiv. Unserer Meinung nach fehlt ein dritter Pol, der die basisdemokratischen Bewegungen zusammenfasst, die existieren und wertvolle Arbeit leisten, aber nur wenig wahrgenommen werden. Wir glauben, dass die Idee des «Kommunalismus» geeignet ist, eine solche Polbildung zu schaffen. Es handelt sich um ein relativ einfaches und offenes Konzept, dass uns unter Beibehaltung unserer eigenen jeweiligen Schwerpunkte und Gewichtungen als gemeinsamer Nenner dienen kann.

Das Netzwerk für Kommunalismus im deutschsprachigen Raum lädt ein zur Diskussion.

^ nach oben (Inhaltsverzeichnis)

|

|

|

Buchrezension: Anarchistisches Lesebuch.

Zeugnisse aus dem Revolutionsumfeld 1848/49

Anlässlich des 175. Jahrestages der Märzrevolution hat Olaf Briese in zwei Bänden ein „Anarchistisches Lesebuch“ vorgelegt, das zugleich als Führer und Quellenwerk des von ihm sogenannten „Frühanarchismus“ (I, 10) im deutschsprachigen Raum gelten darf. Der erste Band fokussiert die Vorgeschichte der Revolution, den Vormärz von 1822 bis 1847, der zweite versammelt Zeugnisse von Revolution und Reaktion aus den Jahren 1848 bis 1853. Die frühesten Dokumente stammen aus den Kreisen des „Jungen Deutschland“, von Autoren wie Ludwig Börne, Heinrich Laube oder Karl Gutzkow, die im Anschluss an nachjakobinische oder frühromantische Kritiken der Französischen Revolution, wie bald auch unter dem Eindruck der Julirevolution, dezidiert anarchistische Ideen erprobten. Dabei handelt es sich nicht mehr bloß um einen Anarchismus avant la lettre, wenn etwa Börne 1825 erklärt: „Freiheit geht nur aus Anarchie hervor“ (I, 17), oder Laube 1833 beteuert: „Anarchie“ heiße „Herrschlosigkeit, nicht Unordnung wie die Leute sagen“ (I, 19).

Auch später und von anderen Autor*innen des Kompendiums wurden die Resultate der Französischen Revolution reflektiert und ihr Ungenügen angeklagt, etwa der manifeste Gegensatz von Gleichheit und Freiheit, dessen Bestreitung der bürgerlichen Philosophie noch heute ein Mysterium ist, während man sich im Post-Marxismus (Étienne Balibar) einer frühanarchistischen Position längst angenähert hat. Die Freiheit, die unterjocht, negiert die Gleichheit, die gleiche Freiheit der anderen, während umgekehrt die Gleichheit als Gleichmacherei mit der Freiheit unvereinbar ist. Beide verwirklichen sich zusammen nur als kollektive Produktion. Doch der Staat – als höchstes Wesen (être suprême) und „jenseitige Macht“ (I, 42) allgemein anerkannt – konnte die Gleichheit nur nach dem „Prinzip des Nivellements“ (I, 41) und als „Negation aller individuellen Freiheit“ (I, 40) durch das Recht bestehen lassen. Zusammen mit der Gleichheit war auch die Freiheit der Besitzlosen eine Illusion. Das „bedeutendste Erzeugnis der Revolution“ war die „Masse“ (I, 43) der vereinzelten Konkurrenten; der einzelne Bürger entpuppte sich als vereinzelter Egoist (I, 46). Dem menschlichen Bedürfnis nach einer gemeinsamen und doch freien Betätigung wurde die bürgerliche Freiheit nicht gerecht: „Niemandem fiel es während der Revolution ein, nach der Berechtigung des Privateigenthums zu fragen.“ (I, 46) Wie konnten 17 Millionen französischer Proletarier*innen zu ihrem Recht kommen, ohne das Eigentum anzugreifen? Das war unmöglich. Die Revolution musste ihre Rechte beschränken, um das Eigentum zu retten, sie musste „mit unerbittlicher Logik beim Repräsentativstaate ankommen, bei dem politischen Institute, das heute allgemein ‚Rechtsstaat‘ genannt wird“ (I, 46f), und dessen Zweck es ist, das Proletariat von seiner Macht zu trennen. An die Stelle von Kirche und Adel trat die Bourgeoisie als knechtende Macht, traten die Gerichte und die Polizei. Angesichts dieser „neue[n] Aristocratie des Geldes“ (I, 44) erhob sich der Ruf nach der sozialen Reform.

Der zweite Band eröffnet mit einem ganzen Kapitel des expliziten Bekenntnisses zur Anarchie. Für den von Briese vorgeschlagenen Begriff des ‚Frühanarchismus‘ zur Bezeichnung einer breiten und bei ganz unterschiedlichen Autor*innen zeitweilig vorkommenden Tendenz ist dieses Bekenntnis allerdings nicht entscheidend. Vielmehr handelt es sich um eine analytische Kategorie, die es erlaubt, Momente etwa der Radikalisierung demokratischer Forderungen oder Positionen zu erfassen, die Staatlichkeit an sich ablehnten, indem sie über das repräsentative System von Abdankung und Vertretung hinausgingen. Dabei existierte keine geschlossene Gruppe frühanarchistischer Autor*innen; der Frühanarchismus war im Deleuze’schen Sinne – virtuell. Doch weisen seine Positionen, teils auch ohne nominell anarchistisch gewesen zu sein, auf den späteren, ‚klassisch‘ genannten Anarchismus voraus. Dieser erst schafft rückwirkend seine Vorläufer, die sich selbst nicht zwingend als Anarchist*innen begriffen. Ansichten und Formulierungen, die man diesem oder jenem bekannten Anarchisten zuzuschreiben geneigt war, erweisen sich mitunter schon hier als weit verbreitet und nahezu allgemein.

Olaf Briese hat bekannte und sehr entlegene Texte nach frühanarchistischen Positionen und Gegenreden durchsucht. Er hat seine Fundstücke systematisch geordnet, mit Überschriften sowie Quellenangaben versehen und in 36 Kapitel zusammengefasst. Herausgekommen ist eine Sammlung von kaleidoskopischer Qualität. Nicht alles ist Stückwerk, was man in Stücken gibt und geben muss; und wünscht man bei manchem entlegeneren Fragment auch den Text zu lesen, dem es entstammt, so wird vielleicht diese Sammlung einmal dazu beigetragen haben, dass er wieder zugänglich wird. Die Inhaltverzeichnisse, ebenso wie die in jedem Band enthaltenen Register der vorkommenden Personen, der verwendeten Zeitungen und Journale, können auf der Webseite des Verlages Edition AV auch digital eingesehen werden.

Als Hauptströmungen des vormärzlichen Anarchismus nennt Briese das weitere Umfeld der junghegelianischen „Freien“, den wohl durch Karl Grün so genannten „wahren Sozialismus“, sowie den Handwerker- und Arbeiteranarchismus Wilhelm Marrs in der Schweiz. Autoren wie Moses Hess, Edgar Bauer, Max Stirner, Karl Grün oder Richard Wagner sind zumindest einem interessierten Publikum noch einigermaßen bekannt. Doch Briese hat nicht nur Fingerzeige in ihr Werk gegeben, indem er einschlägige Stellen zusammengetragen und thematisch geordnet hat; er hat auch viele unbekanntere und oft beinahe vergessene Autor*innen ausgegraben, oder aber anarchistische Seiten an Autoren aufgedeckt, die des Anarchismus als eher unverdächtig gelten. Rudolf Virchow etwa bezeichnete 1849 „die Anarchie [...] als die höchste Aufgabe des Menschengeschlechtes“ (II, 26) und die freiwillige „Association“ als das „Einzige, was die Freiheit [...] und das gleiche Recht verbürgt“ (II, 159).

Wilhelm Marr, heute noch bekannt als der spätere Antisemit, geißelte 1848 die bürgerliche Ehe als „moralische und physische Zwangsanstalt“ (I, 196), die den Staat konserviert, wohingegen die „Liebe“ als „ein wesentlich anarchisches Prinzip“ (I, 201) anzusehen sei. Ein paar Jahre zuvor hatte Louise Aston, deren Bild den Umschlag beider Bände ziert, sich gegen die Institution der Ehe aufgelehnt, „weil sie zum Eigenthume macht, was nimmer Eigenthum sein kann: die freie Persönlichkeit; weil sie ein Recht giebt auf Liebe, auf die es kein Recht geben kann; bei der jedes Recht zum brutalen Unrecht wird.“ (I, 193) In der nämlichen Weise hatte Johann G. Fichte 1796 gegen die gesetzliche Vergewaltigung in der Ehe argumentiert, auch wenn es nicht nötig gewesen sein wird, ihn zu lesen, um dieses Unrecht zu empfinden. Wie man weiß, hat sich dieses Einfache in der deutschen Staatspolitik erst 200 Jahre später durchgesetzt. Solchen Beziehungen ließe sich nachgehen anhand der Auszüge, die das „Lesebuch“ bietet.

„Die damalige anarchistische Musik spielte auf Französisch“ (II, 9), schreibt Briese im Vorwort des zweiten Bandes. Der Sturm der Revolution, von Westen her, hat Samen mit sich getragen, die auch in Deutschland aufgegangen sind. Freie Assoziation und Arbeitergenossenschaft sind Themen des zweiten Bandes. Besonders hier sind etliche Kapitel auch der Proudhon-Rezeption gewidmet. Zudem findet sich in jedem Band auch ein Kapitel mit frühen Übersetzungen Proudhons, was ebenso interessant wie ideen- und wirkungsgeschichtlich plausibel ist.

Die Vorworte zu beiden Bänden sind eher kurz ausgefallen: Briese gibt nur wenige Hinweise zur Orientierung. Es ging ihm mit dieser Publikation auch nicht vorrangig um die Einordnung oder philosophische Durchdringung des Materials, sondern darum, die heterogene Strömung des Frühanarchismus, die durch die Konstitution des Marxismus als ‚wissenschaftliche Weltanschauung‘ ins Dunkel einer Vorvergangenheit zurückgestoßen wurde, überhaupt erst wieder einem breiteren Publikum bekanntzumachen und zu erschließen. Die „kommunistische[n] Diktatorenträume“ eines Étienne Cabet oder Wilhelm Weitling ebenso wie die „Kleingruppe des ‚Bundes der Kommunisten‘ unter der Leitung von Karl Marx“ und dessen diktatorische Allüren werden nur beiläufig erwähnt, um sie von der Betrachtung auszuschließen und sich stattdessen der Aufgabe zuzuwenden, erstmals, und wenn auch nur ansatzweise, so doch in beeindruckender Fülle, „an das überwältigend reiche libertäre und anarchistische Erbe aus der Revolutionszeit 1848/49 zu erinnern“, das als „ein einflussreiches Element der damaligen politischen Debatten und Aktivitäten“ (II, 11) gelten darf. Dieser Einfluss reicht bis in unsere Gegenwart hinein.

Doch ist die Erforschung des Frühanarchismus im deutschen Sprachraum noch nicht sehr weit gediehen und die erste Phase einer jeden Untersuchung ist empirischer Natur: Es geht um die Erschließung von Quellen, die Begehung und vorläufige Demarkation eines Feldes, die Erhebung der darauf vorfindlichen Positionen, erste Versuche ihrer Gruppierung und die Formulierung von Desiderata. Die Fragestellungen in dieser Phase der Forschung sind eher allgemein; Einzeluntersuchungen gehen parallel und fügen sich erst allmählich zu einem größeren Bild, nicht wenige davon stammen von Olaf Briese selbst. Die Sammlung kann daher gut in Verbindung mit seinen anderen Arbeiten zum Themenfeld gelesen werden. Dies darf eigens erwähnt werden, denn Reklame für Briese scheint Brieses Sache nicht zu sein. Wohl etwas wie stolze Bescheidenheit mischt sich ein, wenn wir nur einmal einen unspezifischen Hinweis auf eigene „Veröffentlichungen“ (I, 9) erhalten. Doch gibt Briese in seinen Vorworten einen knappen Überblick und bezieht nahbar Position. So werden wissenschaftliche und populäre Ziele geschickt miteinander verknüpft: Lesebuch, belastbares Quellenwerk und Kompendium zugleich, kann die Publikation unterschiedlichen Ansprüchen genügen.

Die Angabe der Quellen erst am Ende eines jeden Abschnittes wird leicht zu etwas irritierendem Geblätter führen. Am besten überlässt man sich daher dem Eindruck, der, dem Anspruch eines Lesebuchs entsprechend, durch die Konstellation der Fragmente selbst entsteht, ohne sogleich wissen zu wollen, von wem sie sind. Ihre egalitäre, gleichsam demokratische Präsentation, bei der nicht nur wieder die ohnehin bekannten Namen zuerst ins Auge springen, ist in diskursgeschichtlicher Perspektive auch methodisch interessant. Sie wirkt dem Vorurteil der Nachgeborenen entgegen, der unhistorischen Rückprojektion des Gewordenen in die Offenheit einer vergangenen Situation.

Die Umschlaggestaltung ist, für meinen Geschmack, etwas lapidar; aber wer wird in diesen Fragen gleich französische oder schweizerische Verhältnisse zu wünschen wagen. Sogar der Satz ist gut. Hingegen ist die Bindung etwas steif, die Bücher öffnen sich nicht leicht, und das Papier ist zu weiß. Viel mehr wird man nicht auszusetzen finden.

Olaf Briese (Hg.), Anarchistisches Lesebuch. Zeugnisse aus dem Revolutionsumfeld 1848/49, 2 Bde. (Bd. 1: Vormärz: 1822 bis 1847; Bd. 2: Revolution und Reaktion: 1848 bis 1853), Bodenburg / Niedersachsen, Verlag Edition AV, 2023. 289 und 305 Seiten. 24,50 € / Bd., ISBN 978-3-86841-299-4 und ISBN 978-3-86841-300-7.

^ nach oben (Inhaltsverzeichnis)

|

|

|

Nachtrag: Anarchy in St. Imier

Im Nachgang zum großen antiautoritären Treffen in St. Imier im Juli 2023 gibt es hier bei „Übertage“ noch ein Video, in dem ein Mitglied der GLI über die Aktualität Gustav Landauers spricht. Wer sich schon näher mit Landauer befasst hat und genau hinhört, wird einige missverständliche oder nicht ganz korrekte Aussagen bemerken, die hiermit präzisiert oder berichtigt seien: 1. Landauer war sieben Semester an verschiedenen Universitäten immatrikuliert, aber nicht im Lehrkörper; 2. er hat die Stelle als Redakteur des sog. ersten „Sozialist“ erst im Februar 1893 angetreten, und 3. war er zwar auch ein Theoretiker der Siedlung, aber diese war eine durchaus abhängige Größe in einem Ensemble unterschiedlicher Strategien und nicht der Zielpunkt oder hauptsächliche Zweck seiner Überlegungen, wie es hier und dort zu lesen ist.

Unter dem Video gibt es übrigens einige berechtigte Klagen über schwierige Sprache, aber auch einen gewitzten Kommentar, der ein paar der Formeln auseinanderlegt, die da verwendet wurden. Wir entschuldigen uns für die Schwierigkeiten und freuen uns zugleich, dass sich nicht bei allen „Übertage“-Fans ‚das Gehirn abschaltet‘, wenn es mal was auf die Ohren gibt, was man sich nicht eh schon denkt. Die Theorie ist für alle da und kein exklusives Eigentum einer Klasse, also - greift zu!

^ nach oben (Inhaltsverzeichnis)

|

|

|

Ausblick in Kürze:

Die GLI wird sich bei den kommenden A-Tagen in Potsdam am 17. Mai mit dem Eröffungsvortrag zur anarchistischen Geschichte beteiligen. Leider stehen Zeit und Ort noch nicht fest, in Kürze soll hier das Programm veröffentlicht werden: https://atagepdm.noblogs.org

Zum 90. Todestag von Erich Mühsam wird es vom 4. bis 7. Juli eine Fachtagung mit Vorträgen und Führungen zu Erich Mühsam in Oranienburg geben, an der sich zahlreiche bekannte Autor:innen beteiligen, u.a. der ehemalige Leiter der KZ-Gedenkstätte Günter Morsch, Wolfgang Haug, Uschi Otten und Siegbert Wolf. In diesem Rahmen werden wir am Samstag den 6. Juli um 10 Uhr über die Entstehung und den Inhalt der Notizbuch-Edition referieren. Am Sonntag den 7. Juli wird es um 10 Uhr einen Rundgang durch die Obstbaugenossenschaft Eden von Rainer Gödde geben, der im letzten Jahr für uns einen hervorragenden Rundgang abhielt. Wir werden anschließend über die Beziehungen Erich Mühsams zu Eden und über die dortige Gruppe „Grund und Boden“ des Sozialistischen Bundes vortragen. Das Programm wird ab der dritten Aprilwoche auf einer eigenen Webseite "Mühsam in Oranienburg" zu finden sein.

Unsere weiteren Stadtrundgänge und Veranstaltungen werden laufend auch auf unserer eigenen Webseite und über unsere Mastodon-Seite angekündigt.

^ nach oben (Inhaltsverzeichnis)

|

|

|

Zitat des Monats

„Nur nebenbei will ich erwähnen, dass Peter Kropotkin, wenn man ihn ausdrücklich fragt, sich allerdings in voller Überzeugung zum Kommunismus bekennen wird, dass ich aber in allem, was er seit vielen Jahren veröffentlicht hat, nur einen sehr vernünftigen und wertvollen Kommunalismus finden kann.“

Gustav Landauer: Ein Brief über die anarchistischen Kommunisten [1910], in: GLAS 2, 306

|

|

|

|

|

Zum Weiterempfehlen bitte nicht den Weiterleiten Button des E-Mail Programms nutzen, weil diese Mail speziell für diesen Abonnenten geschrieben wurde, sondern diesen Link:

Newsletter weiterleiten

Diese Nachricht wurde empfangen, weil olafbriese@gmx.de unsere Newsletter von newsletter@gustav-landauer.org abonniert hat.

Um die eigenen Details zu ändern und die abonnierten Listen auszuwählen,

bitte die Einstellungsseite besuchen.

Oder um keine weiteren E-Mails zu bekommen, die Liste abbestellen.

Gustav Landauer Initiative (Berlin)

|

|

|

|---|

|

|

|